2016年4月に電力小売業への参入が全面自由化されて以降、電力の供給源に関心を向けるようになった人も多いのではないでしょうか。

各国で「脱炭素社会」の実現に向けて温室効果ガス排出ゼロを目指す中、火力、原子力に変わるものとして、太陽光や風力といった再生可能エネルギーによる発電方法にも注目が集まりました。

バイオマス発電もその一つで、燃料が必要な発電方法でありながら、化石燃料と異なりCO2を増加させないカーボンニュートラルなエネルギーといわれています。

未利用資源の活用と森林の再生という点で、サーキュラーエコノミーの観点でも期待が寄せられています。

一方で、燃料調達の方法や運用によっては、化石燃料よりも温室効果ガスの排出が増える可能性も指摘され、「再エネだから良い」とはいかない側面も見えてきました。

バイオマス発電は、本当に持続可能なエネルギーといえるものなのか?

結論としては、手放しでそういえるわけではない、見えづらい現状があります。

その理由を、近年特に拡大している「木質バイオマス発電」を中心に、その仕組みや将来性などから探ります。

日本は森林をすぐにでも「資源」にしなければならない

日本は森林をすぐにでも「資源」にしなければならない

低迷する日本のエネルギー自給率

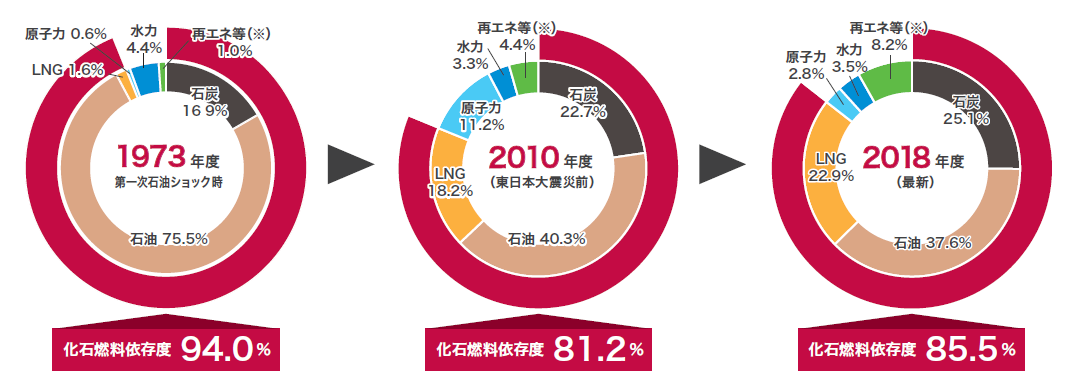

2011年の東日本大震災以降、原子力に代わる国内の主力電源となった火力発電。燃やすために必要な天然ガスや石炭などの調達を、私たちは海外からの輸入に頼っています。

出典:資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」

震災前、政府が目標とする2030年エネルギーミックスの中で、再生可能エネルギーの割合は20%とされていました。

その後、2018年7月「第5次エネルギー基本計画」では22~24%へ見直され、2020年9月には脱炭素化に向けて、2050年までに温室効果ガス80%削減という野心的な目標を発表。

さらに、2030年までにエネルギー自給率を24%まで引き上げるとし、2017年度に2.1%だったバイオマス発電は3.7~4.6%への拡大を見込んでいます。

資源エネルギー庁によれば、2018年時点での国内の電力構成比率は、バイオマス発電含む再生可能エネルギー約16.9%、原子力約6.2%と、エネルギー自給率は2012年からの6年間で2倍近くにまで増えました。

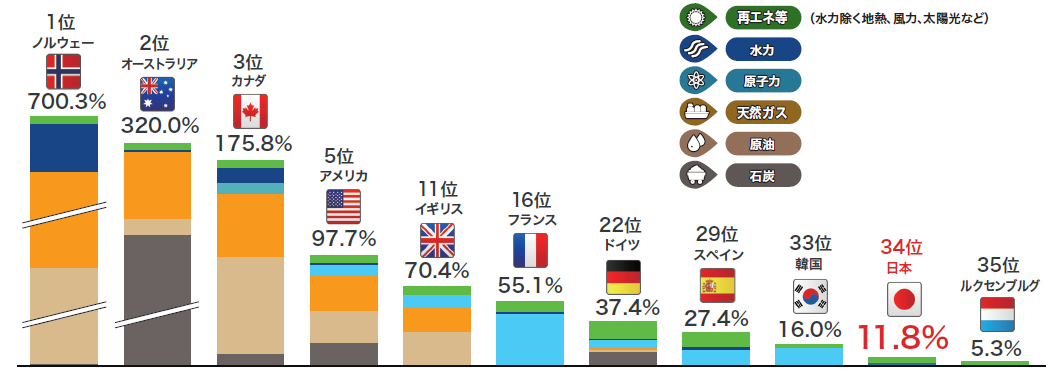

それでも火力約77%と、化石燃料と輸入燃料への依存率は依然として高く、欧米先進諸国と比べた国内のエネルギー自給率は11.8%で、34位という低水準が続いている状況です。

出典:資源エネルギー庁 2020—日本が抱えているエネルギー問題(前編)

目覚ましい成長率を見せるバイオマス発電の実態

天候に左右されやすい再生可能エネルギーの中でも、比較的安定して発電が行えると注目されているバイオマス発電。

その中でも木質バイオマス発電は、CO2の排出抑制だけでなく、森林整備の促進による雇用創出や周辺地域の活性化と、地域に好循環を生む事業として期待されています。

国土の約2/3が森林に覆われた世界有数の森林国といわれる日本では、計画的な森林管理が必要不可欠であることからも、木質バイオマス発電に取り組むメリットは多く、理にかなっていそうです。

実態はどうなっているのでしょうか。

まず、発電に使われるバイオマスの種類は大きく3つに分類されます。

(1) 廃棄物系バイオマス

食品廃棄物、廃棄紙、建設現場や製材工場からから発生する木材・廃材等を燃焼または発酵させて利用。

(2) 未利用バイオマス

わらなどの非食用部分や、山林に残置されている木材などを利用。

(3) 資源作物

燃料用途の作物を育て利用。

次に発電方法は、原料の特徴によって「燃やす」「加熱する」「発酵させる」に分かれます。

(A) 燃やす

燃やすのに適した木屑、可燃ごみ、廃油などは、燃焼時の熱で水を沸騰させ、発生した水蒸気でタービンを回し発電。

(B) 加熱する

原料を加熱することで発生するガスでタービンを回して発電。

(C) 発酵させる

発酵に適した水分を含む生ごみや下水汚泥などは、微生物により発酵分解させる過程で発生するメタンガスやエタノール、水素を抽出して発電。

木質バイオマス発電に使う原料は、建設現場や製材工場から発生する廃材などの廃棄物系バイオマスと、伐採後に残置されている林地残材などの未利用バイオマスです。

これらを「燃やす」または「加熱」することで発電を行います。

バイオマス発電の主流はいわゆるごみ発電ですが、廃棄物系を含まない木質バイオマスの発電量は2016年時点で1990年比10倍と、目覚ましい伸び率を見せています。

普及の要因として欠かせないのが、できた電気の買取を保証する制度「FIT」です。

FIT制度が支えるバイオマス発電の普及

FITとは、再生可能エネルギーに化石燃料に対するコスト競争力をつけるため、2012年7月に導入された電力の固定価格買取制度です。

これは、一般家庭や事業者が再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束するものです。

買取りに要する費用は「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、毎月の電気料金に上乗せされ、使用者である私たちが負担していることにお気づきでしょうか。

制度開始以降、新規参入事業者も相継ぎ、再生可能エネルギー設備は各地に広がり続けています。

国内の導入状況を見てみると、FIT開始から2018年までの7年間で世界6位。発電量の国際比較約3倍と、増加スピードは世界トップクラスです。

その中でも、バイオマス発電は2010年比で約3倍となっており、バイオマス発電所は2021年3月時点で計734カ所が認定され、472カ所が稼働。

このうち、木質バイオマス発電所の稼働件数は151件となっています。

FIT終了後の発電事業継続への懸念

FITにより再生可能エネルギーによる発電量も増え、2030年エネルギーミックス達成に向け順調に進んでいるようにも見えます。

しかし、FITはあくまで時限的な措置であり、発電方法・規模ごとに10年〜20年の期限が設定されています。そのため、早期に開始した小規模太陽光発電の固定買取期間は、2019年11月より順次満了を迎えています。

燃料費がコストの7割を占めるバイオマス発電の運用には多くの課題があり、更なる拡大を目指すにはFIT頼りではなく、他の電源に対するコスト競争力をどうつけるかを考えていかなくてはなりません。

「木を見て森を見ず」な国産木質バイオマスの課題

林野庁によると、年間約1,800万立方メートル以上発生する、製材工場や建設現場由来の「廃棄物系バイオマス」は、90%以上がすでに製紙原料、燃料、木質ボード原料や家畜敷料等として利用されています。

一方、製材に適さず伐採後に残置されている「未利用バイオマス」は、年間東京ドームおよそ16個分にあたる約2,000万立方メートル発生しながら、ほとんどが未利用となっています。

この未利用バイオマスを活用できれば、エネルギー自給率の向上のみならず、地域活性の効果も期待できます。

そのためには、原料を利用価値の高い順に多段階で活用するカスケード利用を基本とした間伐材等の活用や、発電の際に生じる熱も同時に回収するシステム「コージェネレーション(熱電併給)」も含めた、安定的かつ効率的な一貫製造体制が必要となります。

とはいえ、人件費の高い日本では、山林からの原料調達は搬出コストがかさみます。上記のコージェネレーションなどの一体運用や、調達コストの低減には設備の大規模化が不可欠ですが、未利用材の大量調達は難しいのが現状です。

バイオマス発電単体ではなく、伐採から製材、燃料化までの関連業界を一つの「大きな森」として捉えた戦略的な発想が求められています。

途上国から大量に燃料を輸入し、「エコ」とする矛盾

未利用材調達への課題を抱える中で、大規模発電所の多くは、より安定的かつ⼤量調達が可能な、主に東南アジアからの木質チップやPKS(パーム椰子殻)などの輸入燃料に頼っています。

パーム椰子収穫の様子

国際的な取り組みによって不可視化されている部分もありますが、原料の栽培、加工、輸送の過程における化石燃料の使用量によっては、結果としてライフサイクル全体での温室効果ガスの排出削減に逆行してしまう可能性も存在します。

2021年7月に環境省が出した「バイオマス燃料のライフサイクル温室効果ガス排出量試算」では、廃棄物利用のPKSであっても、パーム油生産に伴う新たな農地開発のために森林面積を減少させてしまうと、化石燃料よりも排出量は大きく上回る可能性が示されています。

2021年1月に、欧州委員会が「森林バイオマスはカーボンニュートラルではない」という趣旨の報告書を発表したことを受けて、WWFは「バイオマス発電は本当に推進すべきか」という内容で情報公開し、現在のEUのエネルギー政策をグリーンウォッシュと断言しています。

大局観を養い、現場力を活かす

多くのメリットがあるはずのバイオマス発電のために、適切に管理されない樹木の伐採や、現地での人権問題はじめ社会的な影響など、法規制だけでは対処できない様々な問題が顕在化しているのが現状です。

そもそも輸入に頼ったバイオマスではエネルギー自給とは言えず、目的と手段が逆転してしまっていることも、違和感があります。

マクロな視点では、国際的な知見も踏まえて政策を変えていく必要もあるでしょう。特に再生可能エネルギーのような複雑な問題では、大局観が求められます。これは今の日本に足りていない部分といえます。

しかし日本の政策の特徴として、「運用の柔軟性」を持たせて現場の裁量を幅広くしている点が挙げられます。これはかつて「現場の力」で世界を席巻した日本型経営にも通じる部分があります。

これは、地域の特性を活かすことが求められるサーキュラーエコノミーと親和性があります。

ミクロな地域で、林業、製材、発電など業界の縦割りではない取り組みを活性化させ、適正な規模で効率化を目指すことが一つの解決策ではないでしょうか。